Une étude publiée le 10 avril 2018 dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) indique que la population habitant dans des régions agricoles, particulièrement viticoles, en France métropolitaine, est davantage à risque concernant la maladie de Parkinson.

En 2013, la maladie de Parkinson a été officiellement reconnue comme une pathologie professionnelle chez les agriculteurs en France, en raison de leur exposition majeure aux produits chimiques. En 2017, un rapport tirait la sonnette d’alarme sur les dangers des pesticides auprès des riverains. Cette récente étude de 2018 les confirme.

Selon celle-ci, les maladies neurologiques représentent la première cause d’invalidité et la seconde cause de décès dans le monde. Parmi elles, la maladie de Parkinson. De 1990 à 2015, le nombre de cas de cette maladie a plus que doublé. Cette étude rapporte 160 000 patients environ traités de cette maladie fin 2015. 25 000 nouveaux cas en moyenne sont détectés par an. 17 % des nouveaux cas sont âgés de moins de 65 ans. Les scientifiques estiment une hausse de « 56 % en 2030 par rapport à 2015 avec une personne atteinte sur 120 parmi celles âgées de plus de 45 ans ».

90 % des produits phytopharmaceutiques, c’est-à-dire fongicides, herbicides et pesticides, sont destinés à l’usage agricole. Les agriculteurs représentent ainsi la population la plus touchée par la maladie de Parkinson ; le risque étant plus élevé de 10 % chez eux. Dans l’étude, les scientifiques précisent : « Le rôle de l’exposition professionnelle aux pesticides dans la maladie de Parkinson est documenté, mais aucune étude n’a évalué l’excès de risque de maladie de Parkinson parmi la population agricole française. De plus, peu d’études ont porté sur le rôle de l’exposition non-professionnelle en population générale ».

Les scientifiques se sont alors penchés sur ce rôle de l’exposition environnementale et de l’utilisation domestique des pesticides. Dans l’éditorial « Surveillance épidémiologique de la maladie de Parkinson en France » du BEH, rédigé par Marie Vidailhet, celle-ci explique : « Un résultat original est la mise en évidence, à travers une étude épidémiologique, d’une augmentation de l’incidence de la maladie de Parkinson en population générale dans les cantons français les plus agricoles, notamment les cantons viticoles, y compris après exclusion des agriculteurs de cette analyse. Une explication possible serait l’utilisation importante de pesticides dans ces cantons, qui aurait pour conséquence une exposition des riverains. Si le rôle de l’exposition non-professionnelle aux pesticides était confirmé dans la maladie de Parkinson, la conclusion des auteurs est que « le nombre de cas de maladie de Parkinson attribuable aux pesticides pourrait être plus élevé que si seule l’exposition professionnelle était impliquée ». Ces résultats justifient la surveillance de la maladie de Parkinson chez les agriculteurs et la poursuite d’études sur le rôle de l’exposition non-professionnelle aux pesticides en population générale. Ils plaident également en faveur de la réduction de l’exposition aux pesticides des agriculteurs et des riverains des cultures, notamment viticoles ».

De ce rapport, les scientifiques ont évalué l’excès de risque de maladie de Parkinson chez les agriculteurs. Ils ont également étudié le lien entre les multiples activités agricoles et l’implication de la maladie de Parkinson dans les différentes régions françaises. Ils ont voulu « déterminer si les personnes vivant dans des zones présentant des activités agricoles fortement utilisatrices de pesticides ont un risque plus élevé de maladie de Parkinson, même lorsqu’elles n’exercent pas le métier d’agriculteur ».

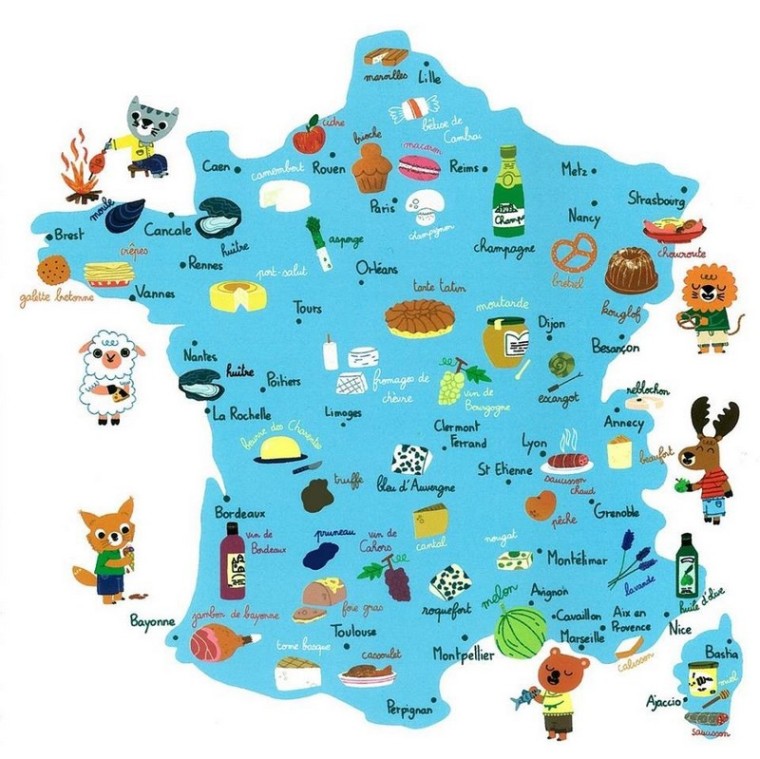

Les résultats ont confirmé que l’incidence de la maladie de Parkinson pour la population augmente avec la proportion de la surface des terres consacrées à l’agriculture, surtout à la viticulture, celle-ci étant parmi les cultures les plus utilisatrices de pesticides. En 2000, la viticulture représentant 3 % de la surface agricole utile absorbait 20 % des tonnages de pesticides. Se basant sur des analyses effectuées sur 69 000 cas de maladie de Parkinson présents en métropole durant la période de 2010 à 2012, les auteurs de l’étude ont noté : « L’association la plus forte a été observée pour les cantons avec les proportions de terres agricoles dédiées à la viticulture les plus élevées, avec une incidence de la maladie plus élevée de 10 % par rapport aux cantons sans viticulture ».

Les résultats montrent donc que « l’exposition environnementale aux pesticides pourrait être associée à la maladie de Parkinson et que le nombre de cas de maladie de Parkinson attribuables aux pesticides pourrait être plus élevé que si seule l’exposition professionnelle était impliquée ».

Même si le 4 avril 2018, la mission d’information commune sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques accréditait les dégâts causés par les produits chimiques agricoles sur la biodiversité, elle était davantage dans la retenue pour l’interdiction du glyphosate. Créée en octobre 2017 par l’Assemblée nationale, cette mission mettait en avant dans ce rapport plus de prévention et d’information sur les dangers engendrés par ces produits chimiques, mais elle restreignait considérablement le champ d’interdiction songé pour le glyphosate.